避免熱傷害

資料來源:國民健康署社區健康組

人體的體溫調節機制

人類屬於為恆溫動物,正常的體溫約在36度-37度,主要依靠腦幹中的下視丘中的體溫調節中樞來維持人體溫度的恆定,算是身體中的「中央空調」,這也是為什麼不管我們身在寒帶或熱帶的國家時,不會像變溫動物根據當下的氣溫而調整體溫。體溫調節中樞透過四大熱傳遞方式:傳導、對流、輻射和蒸發,經由皮膚、毛細孔、血管和呼吸的搭配決定如何進行溫度恆定調節。比如說,當天氣熱的時候,我們會流汗,是因為體溫調節中樞感受到因環境造成而變熱的血液,除了使血管舒張讓血流速度變大使其可以快速傳遞到皮膚,同時也發出訊息告知皮膚汗腺和毛細孔,讓體內的水分及熱能藉由毛細孔蒸發出體外(水蒸發屬於吸熱反應),激烈運動時,每個小時的流汗量甚至能高達1~2公升,且呼吸頻率增加(會有喘的感覺),達到體內降溫的散熱效果,天氣冷的時候則反之。

當外界環境的溫度比體內溫度高時,身體藉傳導及輻射散熱的效果變差,此時主要靠流汗蒸發及對流散熱,濕度高低也會影響汗水蒸發的速度,尤其,台灣屬於平均相對濕度高的國家,就好比說民眾於台灣夏季出外遊玩時總會感覺悶熱,其中「熱」來自溫度對於人體的感受,而「悶」則是濕度帶給人們的感受,因此,艷陽高照之下需要同時注意溫度和濕度,有時溫度看似沒有很高,但濕度過高的話一樣會為人體帶來熱傷害喔!

熱傷害的種類&症狀

常見的熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑,其中以中暑為最需要小心的症狀,嚴重程度雖然與環境溫度相關,但嚴重程度與患者年紀及既有疾病亦有相關性。接下來就一一介紹這些熱傷害會出現的症狀:

1.熱痙攣:是因在高濕熱環境下長時間活動時因流汗過多或在休息時補充過多開水而非電解質溶液(運動飲料),促使體液喪失和電解質流失,體內的鈉、鉀離子濃度相對偏低,形成電解質不平衡的狀態,導致身體不自主骨骼肌收縮所造成的肌肉疼痛,可以持續1到3分鐘,容易發生於大腿、小腿與手臂。如果痙攣劇烈,甚至會影響腹壁肌肉,應盡快治療。

2.熱暈厥:常見在炎熱的環境中長時間站立(如軍隊中的訓練、學校的朝會),由於皮膚血管擴張幫助散熱,血液會在體內重新分配,使大量血液和因久站而回流不順的血液,跑到皮膚等周邊血管和四肢,導致腦部血流暫時不足,發生暫時性暈厥,與中暑不同的是患者的中心體溫大多是正常的,但若不即時進行相關處置,有可能引發更嚴重的中暑。

3.熱衰竭:雖說「衰竭」二字容易給人帶來嚴重的感覺,但其實主因是因為流汗過多,未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭,常出現大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀,患者的核心體溫會上升,但很少會達到40°C,嚴重時可能會失去知覺,變成中暑。

4.中暑:為4種症狀中最嚴重的,大多是因為熱衰竭時未及時發現,中暑分成兩種類型,分別為傳統型中暑(classic heat stroke)和勞動型中暑(exertional heat stroke),傳統性中暑多指缺乏對於環境氣溫濕度改變的適應力,多發生在老人、小孩、慢性疾病患者,而勞動型中暑的患者則多發生在高溫高熱環境中工作的工作者,例如:國軍、勞工、農夫與運動員。皮膚因體溫調節中樞調節功能失常而無法散熱而呈乾燙潮紅狀態,患者此時會出現意識不清且體溫超過40°C(肛溫40°C、耳溫39.5°C、腋溫39°C),最後造成中樞神經異常,若不盡速處理可能會引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血等致命的併發症,甚至死亡,中暑患者的死亡機率約為30%-80%。

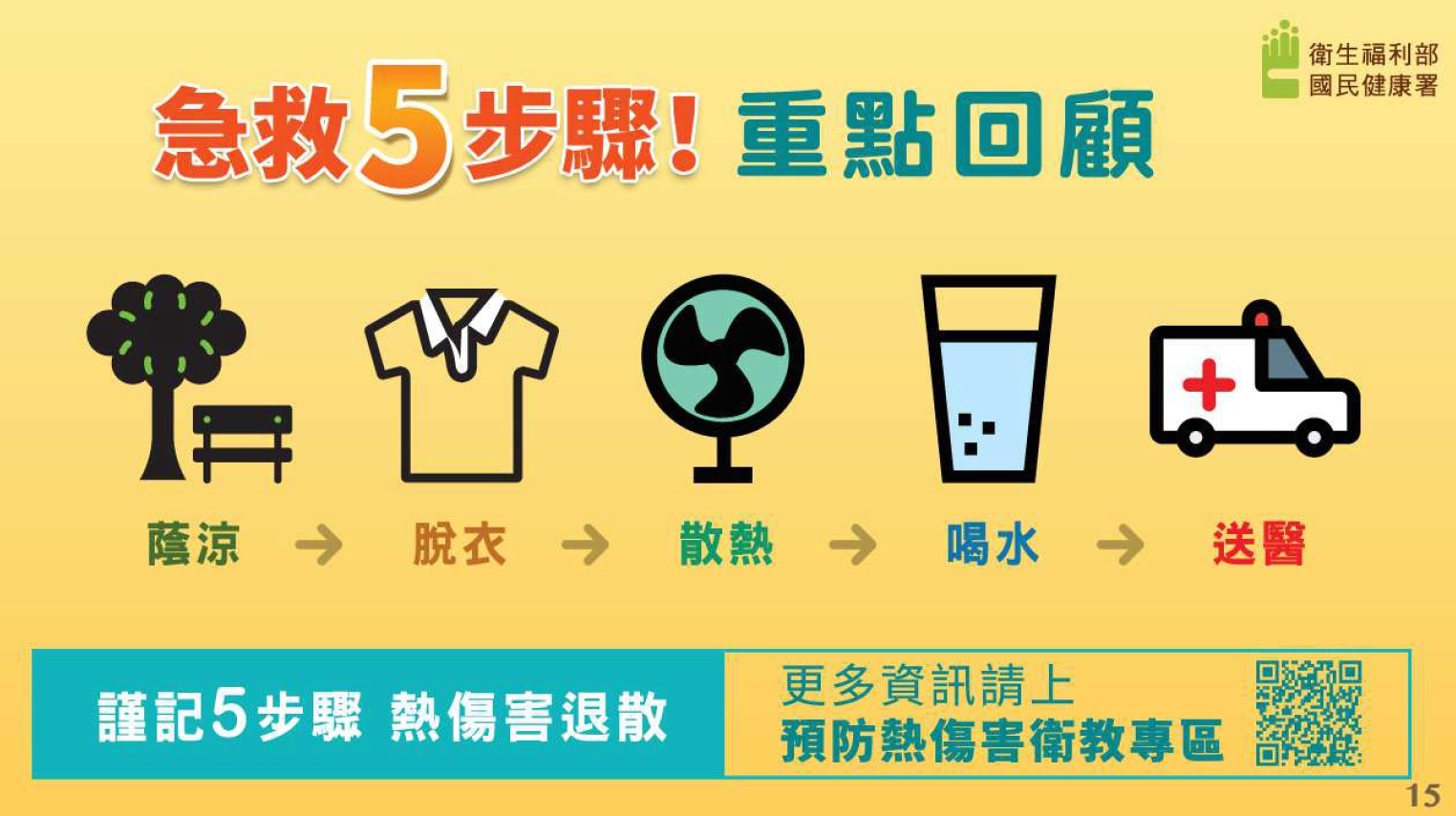

關於熱傷害急救-我們可以做的事

從「熱傷害的種類有什麼症狀?」中提到,熱傷害分成熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑,前面三種屬於較輕微的熱傷害症狀,患者的體溫雖然會上升,但鮮少達到40°C,所以這時最需要的是解除患者當下的狀態,首先,我們需要觀察當下的人事時地物。舉個例子來說:患者通常發生熱傷害時可能會在太陽直接照射的地方,而且當下的天氣可能屬於高濕熱環境,因此,我們應該要:

1.「蔭涼」:把患者移動到蔭涼通風處,使其不要繼續待在發生熱傷害的地點,可以選擇樹下、附近店家、騎樓下等有遮蔽物的安全且蔭涼地方進行下一步驟,並且讓附近圍觀民眾與患者保持一段距離,勿形成人牆把通風之地變得不通風。

2.「脫衣」:有時候可能是患者的衣物穿得不夠透氣或是緊繃導致熱傷害發生,需要鬆脫衣物且勸導患者平躺休息,若患者出現熱痙攣的抽筋情形,應適度地將患者抽筋之肌肉拉長伸展,並且持續觀察患者的狀態是否有好轉的情形。

3.「散熱」:對於中重度的熱傷害,尤其是對於嚴重的中暑,快速散熱降溫至39℃以下,是決定病人預後的重要關鍵。其方法包括:

(甲)將身體泡在冷水中(頭要在水面上) ,經由冷水之傳導與對流降溫,目前認為是最有效最快的降溫方法。

(乙)在無法泡冷水的狀況下,脫去衣服後,在身體上潑冷水,再用風扇吹(或搧風),讓空氣移動產生風,促進蒸發以加強蒸發散熱。

(丙) 可置冰袋或冰寶於手臂、腋窩、頸、膝等表皮血流豐富處,以加強散熱。如果患者已失去意識或是劇烈痙攣,應執行「叫叫CABD」等步驟(檢查意識、求救、壓胸、暢通呼吸道、檢查呼吸、電擊),應該讓患者呈昏迷體位(側臥頭向後仰),並且確認其呼吸道是暢通的,盡快求救將其送醫治療,送醫途中仍應持續降溫,為患者爭取更多黃金時間,要注意的是,即使患者在急救過程中醒來,也應抬送醫院,嚴禁讓患者自立行走,更不能讓患者逞強離開視線直至醫護救援人員到來。

4.「喝水」:需患者意識清楚才能進行此步驟,避免患者無法自行吞嚥水而產生其他危險。提供患者電解質飲料(如運動飲料)或是含少許鹽分的冷開水,對於熱痙攣或熱衰竭等病況皆建議給予補充等張或高張液體,使患者體內的電解質與水分可趨於平衡。

5.「送醫」:若是在任一處理過程中發現患者的情況已經超出可以面對的情況,不能有任何猶豫或自我逞強的情形發生,應該盡快尋求醫護人員的救助,緊急報案專線為:119,在等待救護車的同時應該重複做前面四個步驟。

急救二「不」,向二度傷害說不

「不用酒精、不用退燒藥」,有時候求好心切,卻有可能為熱傷害患者帶來二度傷害,前面提到首要為患者做的事就是移至蔭涼處後用冷水降溫,酒精屬於揮發性高的液體,若用來擦拭在患者身上,僅能「暫時」製造表面皮膚已降溫的現象,同時毛細孔愈冷收縮,反而有礙身體的散熱行為。

雖說熱傷害患者會出現身體發燙的情形,但其實造成身體發燙的機制是完全不同的,一般發燒是因為身體受感染發炎後病菌之致熱原,或體內之免疫反應產生細胞激素,才導致體溫上升,體溫約在(38-41°C),患者會有忽冷忽熱的症狀出現,服用退燒藥能抑制發炎反應,協助患者降低體溫,但中暑患者是因為在高濕熱環境下體溫調節中樞和排汗系統失常所導致,因此服用退燒藥對中暑患者是沒有幫助的。

中暑-黃金3小時救命

如果遇上的是熱傷害中最嚴重的中暑患者,應該要怎麼做?雖說大多步驟都與前面症狀的處理方式相同,但此時患者已經呈現危險且緊急的狀態,且根據研究統計數據發現,若中暑患者發燒超過40°C且失去意識後,未能在3小時內將病人核心體溫降溫至39°C,死亡率將會大幅提高,在於時間賽跑的情形之下,最好的辦法就是把握「三快原則」:快速發現、快速降溫、快速送醫,盡可能地為患者爭取更多時間以獲得更專業的醫療救護處理。

誰是高危險族群?

其實任何人都可能發生熱傷害,但其中又以嬰幼童、65歲以上長者、慢性疾病患者、戶外工作者等為高危險族群。

不曬太陽也會有熱傷害嗎?

很多人會覺得既然在戶外這麼容易受到熱傷害,那不出門是不是就沒有這個困擾了?其實並非如此,前面提到熱傷害的成因多為高濕熱環境下造成,若室內環境未保持良好通風,或是在悶熱的環境中進行長時間運動、工作,即便是未接觸太陽日照,也是有可能會引起熱傷害的發生,因此,無論在室內室外,都還是要適時補充水分。

總結

當熱傷害真的發生的時候,保持冷靜且理性的態度協助患者,除了穩定患者的心情,也可以加速急救的速度,牢記「蔭涼」、「脫衣」、「散熱」、「喝水」、「送醫」五個步驟,將患者的熱傷害程度降到最小,「不用酒精、不用退燒藥」,不讓錯誤的迷思耽誤了患者的就醫治療,雖然我們不一定是專業醫護人員,卻也可以透過這些步驟幫助熱傷害患者。

資料來源:國民健康署社區健康組 作者: 中央研究院環境變遷研究中心龍世俊研究員團隊、國民健康署社區健康組

2023年的夏季整個地球都處在極端高溫,是有記錄以來最熱的夏季(C3S,2023)。根據世界氣象組織報告,亞洲增溫幅度比全球平均增溫幅度要高(WMO, 2024)。高溫極端事件使我們更加重視與處理熱調適的議題,尤其是脆弱族群的關注。 兒童是受高溫極端事件影響的脆弱族群之一。

聯合國兒童基金會的報告強調,約有5億至6億兒童暴露於高頻率、持續時間長或嚴重程度高的高溫極端事件中(UNICEF,2022)。

由於兒童處於快速生長階段,他們每公斤體重產生的熱量通常比成年人多,此外他們生理系統包括汗腺、心肺功能及免疫系統等都在發育中,功能還不完全;另外嬰幼兒適應溫度變化的速度也比成年人慢,所以特別容易受到熱傷害(UNICEF,2023),並且兒童在學校體育課的時間與戶外玩耍的時間比成年人多,造成暴露在較長的高溫環境(USEPA,2023)。由於兒童的身體狀況影響他們成年後的健康和生產力,因此,幫助兒童遠離熱傷害,照顧好他們的健康是如此的重要。

我們的團隊從聯合國兒童基金會的報告中,歸納出以下校園保護兒童避免受熱傷害的方法或措施(UNICEF,2022),也同時降低兒童熱傷害的發生:

◆ 保健室或急救站,建議備有冰枕、毛巾、食用鹽及溫度計等。

◆ 儘量避開上午10點到下午2點進行戶外體育課或遊戲時間。

◆ 戶外遊戲學習區域提供遮陽和冷卻設備,如在遊樂場上方增加遮陽網或霧化灑水器等。

◆ 夏季服裝使用棉質、透氣的服裝,並搭配帽子等;不另打領帶或穿西裝外套。

◆ 校園內增設飲水機(站),並提醒孩童在下課休息時,要補充水與休息。

◆ 與家長和學生討論熱傷害,提高對親子對於熱傷害的認知。

◆ 校園、教室內張貼預防熱傷害宣傳單張,確保學生能夠互相幫助。

氣候變遷下,極端高熱的天氣逐漸影響我們每一個人的健康,其中對兒童的健康影響甚遠。因此當交通部中央氣象署氣象預報發布高溫警訊或「健康氣象」APP預報綜合溫度熱指數達到「危險」或「高危險」時,家長、老師、校長、教練們應隨時採取有效方法來保護兒童,降低兒童的熱傷害風險,此外將這些措施應用於日常生活中,避免熱傷害的發生!